吳月華

一般人談到香港舊電影,第一個出現在腦海的畫面多會是五、六十年代的粵語片或戲曲片,又或是邵氏、電懋片廠出品的國語片,但其實戰前香港已出產超過五百齣香港製造的電影,超過九成的製作是粵語片(見表),可謂盛極一時,但大部份戰前電影不是毁於戰火,便因保存不善,已消失於歷史洪流之中,無法得覩其風貌。然而,我們仍能從一些僅存的電影和大量的報紙、雜誌、電影宣傳刊物等文字和圖像資料重尋這個年代的景況。從這些資料,我們始發現戰前香港電影業的景象比我們想像中多元化和精彩得多。

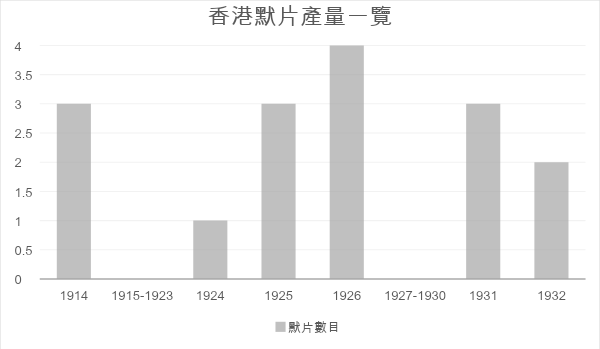

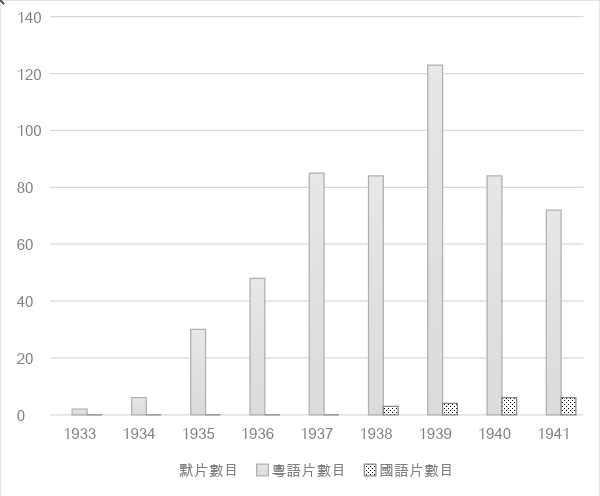

香港戰前劇情片產量一覽[1]

| 年份 | 默片數目 | 粵語片數目 | 國語片數目 | 總數 |

|---|---|---|---|---|

| 1914 | 3 | 0 | 0 | 3 |

| 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 1925 | 3 | 0 | 0 | 3 |

| 1926 | 4 | 0 | 0 | 4 |

| 1931 | 3 | 0 | 0 | 3 |

| 1932 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 1933 | 2 | 2[2] | 0 | 4 |

| 1934 | 7 | 6 | 0 | 13 |

| 1935 | 1 | 30 | 0 | 31 |

| 1936 | 0 | 48 | 0 | 48 |

| 1937 | 0 | 85 | 0 | 85 |

| 1938 | 0 | 84 | 3 | 87 |

| 1939 | 0 | 123 | 4 | 127 |

| 1940 | 0 | 84 | 6 | 90 |

| 1941 | 0 | 72[3] | 6 | 78 |

| 26 | 534 | 19 | 579 | |

| 4.5% | 92.2% | 3.3% |

資料根據《香港影片大全第一卷(1914-1941)》(增訂本)計算。

戰前香港電影業的發展大致可以分為三個階段。第一個階段是默片時代(1914-1932),這個時期香港沒有條件發展成一個電影製作中心,只有少量的電影出品。有聲電影製作條件成熟,語言成為區分有聲電影的重要元素,粵語是華南和戰前海外華僑的主要方言,1933年香港與及上海、美國、泰國等地開始製作粵語片,大受歡迎,掀起了粵語片的製作熱潮。國內不穩定的局勢,讓殖民地的香港在因緣際會下,代替當時華南的文化中心廣州,成為了粵語片的製作中心,使香港電影業進入第二個階段——香港電影業的第一個黃金時代。可是一浪接一浪的時代激流朝着這南方的小島襲來,先是國民政府對電影的審查制度,令發展中的粵語電影市場受到威脅,但接着日本侵華事件,卻令避走南方與及以香港作為抗日宣傳基地的人力和財力資源同時滙聚香江,讓香港電影工業走向多元化的發展。可惜無情的戰火逐步逼近,有能力的影人開始無奈地撤退,艱辛經營的一切最終毀於日軍登陸之時。

香港電影第一步

「香港製造」的劇情片始於何時?

要細說香港電影業的故事便要從二十世紀初說起。1897年香港已有電影放映活動的記載,1910年代香港已成為荷里活電影的東南亞發行中心[4],因此在還沒有香港製造的電影時,香港華人對電影毫不陌生。1913年,原本從事電影發行的烏克蘭籍美國人班傑明・布拉斯基(Benjamin Brodsky)在香港拍攝風光片,看準中國的電影市場潛力,在港開設華美電影公司(Variety Film Exchange Co.)和華美電影製造廠(Variety Film Manufacturing Co.)(見圖一),希望拍攝一些適合華人市場的劇情片,於是與一群本地受過學校教育的年輕人合作。布氏作金主,提供資金、器材和場地,又在美聘請攝影師萬維沙(Roland F. Van Velzer)來港作電影製作技術支援,而黎民偉、羅永祥、黎北海和梁少坡等香港年輕人則負責創作和演出的部份。1914年,萬維沙和這群年輕人製作了四部短片:《莊子試妻》、《瓦盆申冤》、《偷燒鴨》和《艇家的夢想》(另一說法是《不幸兒》)。[5]據說部份短片曾在香港一間外貌像火車的電影院幻遊火車上映,其後由布氏帶往美國放映(亦有說只在美國放映)。[6]影片拍攝後,萬維沙離開香港,黎民偉等人希望自資獨立製作電影,便委托萬氏在美購買攝影器材來港,然後一起合作拍片。可惜,萬維沙回美後,因被妻子告重婚,再度來港的計劃便告吹。[7]

融資拍片

黎民偉等人可能因技術不足或其他原因未能再進行新的電影製作計劃,此後差不多十年也沒有其他香港電影製作的記錄(見統計圖一)。直到1923年,黎北海和黎民偉兄弟以招股方式籌集資金,成立民新製造影畫片有限公司(見圖二)[8],可惜片廠因政府不發批文,無法展開拍攝工作。黎民偉只好一方面到各地拍攝包括孫中山北伐、梅蘭芳京劇演出等紀錄片,一面籌拍劇情片,最後移師廣州才能完成故事長片《胭脂》(1925)的拍攝。約在同期,由盧覺非、陳君超等十多人創辦了光亞電影公司,成為二十年代出產最多默片的電影公司。[9]可見香港早於默片時代已以招股等融資方式籌集資金,可惜一場華洋衝突引致香港經濟重創,令萌芽中的電影業再度停頓。

1925年5月,上海發生工潮,英籍巡捕鎮壓,因而演變成多人傷亡的流血事件,廣州和香港兩地的工會聲援,引起省港大罷工,不少港人離港返廣州,市面癱瘓。[10]電影製作停頓,部份已拍竣的電影也無法上映。[11]儘管事件於1926年已平息,香港電影院因有充足的外國和上海的默片放映,投資者不願冒險投資,香港電影製作事業無法回復興旺。[12]直到黎北海和利希慎成立的香港影片公司創業作《左慈戲曹》(1931)上映,才打破這僵局。香港影片公司後來加入在香港招股的聯華影業公司,成為聯華第三廠(又稱聯華港廠),成立聯華演員養成所,培養香港電影業的人才,並讓養成所學員參與拍攝聯華港廠製作的《鐵骨蘭心》(1931)、《古寺鵑聲》、《夜半鎗聲》(1932)(見圖三)等幾齣默片。[13]可是要至一項電影技術突破的出現,才讓香港電影業邁向第一個黃金時代。

香港電影第一個黃金時代

1927年,荷里活華納兄弟拍攝的《爵士歌手》(The Jazz Singer)終於讓演員可以在銀幕上唱歌和說話。這時十里洋場的上海是國產電影的製作中心,而國民政府實施統一語言的政策後,國內的有聲電影皆以國語為主,但華南和海外的華人大多說廣東話,最會做生意的廣東人很清楚這是一個商機。

1933年是香港電影業的轉捩點,本地和外地不約而同開始製作粵語片,使香港電影業踏入黃金時代。美國人唱爵士樂,國語片唱國語時代曲,廣東人最喜愛的是看粵劇,而當時最紅的大老倌是薛覺先和馬師曾。薛覺先早於1925年已於上海成立了非非影片公司,自任經理、編劇、導演和演員,拍攝了默片《浪蝶》。1933年,薛覺先又到上海,上海最具生意眼的電影公司首推天一影片公司(下稱天一)。天一有技術,薛覺先有觀眾,兩者一拍即合,立即將薛氏的粵劇《白金龍》搬上銀幕。《白金龍》是薛覺先取材自荷里活名人-拉斯基公司(Famous Players-Lasky Corporation)的《郡主與侍者》(The Grand Duchess and the Waiter,1926)(見圖四)。[14]影片在廣州、香港、新加坡、吉隆坡、美國等地均十分賣座。

同樣是1933年,曾參與過荷里活名導格里菲斯斯(D. W. Griffith)影片的關文清遇上也曾協助拍攝荷里活電影的美籍華僑趙樹燊,二人也想籌拍一齣粵語片,馬師曾剛好在美國,本來是一時之選,但卻碰上馬師曾要回港,他們只好另覓人選。當時年輕的新靚就(即關德興)和蝴蝶影剛巧正在美演出粵劇,關文清便為二人度身訂造一個情侶故事《歌侶情潮》。片中有歌曲又有折子戲,正合粵語觀眾的口味。1933年完成後在三藩市上映,叫好叫座,1934年初在港公映也獲得成功。[15]

香港的製作人亦不甘落後,黎北海和唐醒圖開辦的中華製造聲默影片有限公司,開拍了局部有聲電影《良心》(1933),但卻於1933年9月20日先推出了全部有聲的粵語片《傻仔洞房》。[16]其實廣州1932年攝製的局部粵語歌唱聲片《無敵情魔》,更早於1932年10月29日於香港的中央戲院公映(見圖五)。[17]最猜不到的原來1933年還有一處有華僑的地方也攝製了粵語片,還是皇帝牽頭要拍的!他就是愛好電影的泰皇鄭光,他提供協助,由泰國華僑斥資,荷里活導演執導,採用美國器材收音,拍成了粵語片《湄江情浪》(見圖六),據說影片不弱於上海或西片。10月10日在泰國曼谷首映,12月17日在港的中央戲院上映,後又在國內和星馬上映。[18]

人才匯聚與跨界合作

作為南中國轉口港和殖民地是香港的地理和政治優勢,交通發達,各地人民可自由出入,華洋共處,對新媒體和新技術趨之若鶩。香港有無聲電影製作經驗,已有一批成熟的幕後導演如導演關文清、趙樹燊、黃岱、黎北海等,也有知名的本地演員如吳楚帆、胡藝星、石友宇、黃曼梨、林妹妹、黎灼灼等,因此不少投資者選擇了香港作為他們製作粵語片的試點。

上海是當時國產電影的製作中心,天一乘着《白金龍》的成功,逐步將製作基地從上海轉移到香港[19],撤離局勢不穩和被業界排斥的上海,在港設廠攝製粵語片。除由掌舵人邵醉翁親任導演外,《白金龍》的導演湯曉丹也受邀來港開展他的電影事業。不少在上海電影業工作的廣東人也成為粵語片製作的中堅分子,如楊工良,他是受發明清賢式錄音機的竺清賢邀請來港,為竺清賢創辦的南粵影片公司任導演。[20]不只是廣東人,亦有些上海導演受邀來港,如蘇怡便是受粵劇紅伶馬師曾禮聘來港,替全球影片公司改編馬的粵劇,搬上銀幕。來自美國的華裔電影人也視香港為他們開創事業之地,如前述的關文清和趙樹燊,與聯華成立海外聯華不果後,趙樹燊於是在美招股創立了大觀聲片有限公司。還有在美監製《鐵血芳魂》(1935,原名《心恨》)的伍錦霞,亦來港導演她的處女作《民族女英雄》(1937),成為香港首位女導演。

從事其他娛樂事業的本地多面手窺見有聲電影的潛力,也紛紛加入粵語片的製作。早於1925年已開始任導演的陳皮因省港大罷工,本已轉向唱片業發展,到三十年代終能再執導演筒。粵劇界的麥嘯霞(畫家、粵劇撰曲人)、南海十三郎(粵劇編劇)、報界的任護花等創作人也憑藉一己之長成為電影導演和編劇。跨界的表演者更多不勝數,銀幕上當然少不了粵劇名伶薛覺先、馬師曾、白駒榮、譚蘭卿等,薛馬兩位粵劇改革者更早於默片時代已認為電影這新媒體將會是戲劇界的未來,成立自己的電影公司進行探索,有聲片年代,他們對粵語片的熱情不減。歌壇方面,張月兒、小燕飛、徐柳仙、小明星也受邀出演電影,而唱片界的錢大叔更既在幕前演出,也在幕後做創作、策劃等工作。[21]除了跨越界別參與電影的特性,女性電影工作者的參與亦是早期香港電影業較不少地方走得更前的現象。

女性電影工作者的參與

早於香港第一齣電影《莊子試妻》,黎民偉的妻子嚴珊珊以飾演莊子妻子的婢女,而成為中國第一位女電影演員。因此女性於香港電影伊始,已成為不可或缺的電影業持份者,部份女性電影工作者更不只參與幕前的演出,還跑到幕後擔當不同的崗位。除了有上述已提及的美藉華人女導演伍錦霞外,還有從本地聯華養成所培訓出來的演員唐醒圖,她自聯華結束後,一而再地成立自己的公司,並任監製以圓她的電影夢。同樣曾參與聯華港廠演出的黎灼灼,則一再突破當時華人女性的傳統,建立健美的形象。李綺年則企圖擺脫命運枷鎖,靠一己之力,逃出社會對基層和女性的壓迫,更為解救水深火熱的同胞,以電影明星的身份出錢出力參與愛國運動。當李綺年逃離婚姻的束縛之際,唐雪卿則與丈夫薛覺先相互合作、共創事業的同時,又能獨立自主地建立自己的事業。尹海靈是少數從事電影創作的女性編劇和導演,她既能獨自擔任編導的工作,又與侯曜合作創作文藝和愛國的作品,同時又與洪仲豪一同打造票房神話的商業作品。這些女性電影工作者不只為廣大的觀眾締造電影的神話,對於當代女性而言,也為女性步向現代生活樹立典範,本書接下來的文章會一一訴說這些女性電影工作者的奮鬥故事。香港開放自由的空氣,正好為電影業跨地域、跨界和突破性別限制的參與提供良好發展的土壤,正是香港電影業走向多元化發展的重要基礎。

多元化的創作走向

廣東人的特性是喜愛多樣化,在三十年代的香港電影片目內,不難找到不同的戲劇元素和古今中外不同類型的電影,上述1933年拍攝的第一批粵語片已能找出端倪。有聲片跟默片最不同的地方是觀眾能現場聽到表演者的聲音,而粵劇、粵曲是當時最流行的娛樂,因此主演的紅伶和有多少電影歌曲常成為為觀眾購票入場的考慮因素,不少粵語片不是粵劇改編,便是在片中加插粵劇折子戲或歌曲,直至六十年代末,粵語歌唱片和戲曲片仍是一個流行的電影類型。從《白金龍》、《傻仔洞房》可見喜劇是另一項重要的戲劇元素,因為電影較粵劇便宜,是不少勞苦大眾和華僑排遣他們困苦生活的不安、恐懼和憂慮的娛樂之選[22]。從戰前香港電影片目,我們還可以找到恐怖片、動作片、社會問題片、民間故事片、偵探片、抗戰片等類型[23],更有不少跨類型的影片出現。這樣多元化的種類皆因當時的電影人不少是跨界創作或表演者,文本互涉亦是戲曲創作和粵文化的特色,以至有不少改編自各種藝術或媒體的電影。

粵語片在各地大受歡迎後,來自世界各地的廣東電影人看準香港是殖民地,得到英國的庇護,民風較自由開放,電影人能享創作自由,可作多方面的嘗試,紛紛來港拍電影,1935年粵語片已佔絕大多數(見統計圖二),但主要以獨立製作為主,沒有大財團或政府等龐大的財政後盾,得自負盈虧。因為香港本土市場較小,不足以回本,香港電影業一開始便要依靠海外市場,因此這些小公司主要製作迎合各地觀眾的娛樂片。改編自粵劇或借粵劇戲寶之名改編的電影,固然是最常見的改編電影,其實還有不少電影故事發掘自不同媒介:

古典小說:

- 《仕林祭塔》(1934,《白蛇傳》)

- 舞台劇:《血灑金錢》(1936,改編自關文清的舞台劇)

- 新聞案件:《桃色血案》(1936,改編自香港一宗情殺案)

- 報刊連載:《沙漠之花》(1937,侯曜《工商晚報》的連載小說)

- 漫畫:《廣東王先生》(1937,取材自葉淺予的漫畫《王先生》)

- 唱片歌曲:《口花花》(1937,張月兒的唱片曲)

- 歌壇歌曲:《多情燕子歸》(1941,故事原自小明星的歌壇曲)

- 外國名著:《古國人妖》(1941,取材自名著《天方夜譚》)

- 外國電影:《七重天》(1940,改編自《七重天》[Seventh Heaven, 1927])

由於這些改編電影的原著已有一定的知名度,有利於跨界宣傳,特別適合以低成本、高效率為製作策略的香港電影業[24],亦因如此香港電影業早於戰前已具有多元化和快速回應市場的特性。雖然粵語片一片興旺,但並非一帆風順,在風雨飄搖的年代,其實暗湧不斷打擊香港電影業。

香港電影烽火情

香港電影業以商業出品為多,品質參差,部份作品不能符合當時的道德標準,被指為低俗,因此戰前曾引發本地的教育和電影團體分別發起過兩次的電影清潔運動。不只本土教育和電影團體,國民政府也以電影品質為由,作為在內地實行禁方言電影的一部份,以配合他們統一語言的國策。這政策不單沒有擊潰香港的粵語片製作,反而使香港成為方言電影的製作中心,但這也跟當時的局勢有莫大的關係。1937年,八一三事變破壞了不少上海製片廠,因此國內的電影製作進一步遷移至香港。1938年,原在上海攝製的《貂蟬》移師香港完成,成為第一部香港製作的國語電影(見圖七)。[25]早於1934年,香港已有抗戰電影作品,但1937年蘆溝橋事變後,戰幔全面掀起,激發更多的抗日電影,當時稱為國防電影。部份國防電影被保存下來,成為日後最多人關注和研究的戰前香港電影。

低俗電影與電影清潔運動

二十年代,上海曾出現過以電影特技製造超現實效果的神怪電影熱潮,及後被國民政府禁映,其主要生產者天一將製作基地轉移香港,同時也將這些大受歡迎的商業電影引進香港電影業。鑒於寓教於樂的傳統,社會不少有志之士認為電影必須負起教化人民的作用,於是引起他們對神怪電影影響青少年身心健康的關注,1935年香港華僑教育研究會發起香港第一次清潔運動,提倡拒看神怪電影,並邀請電影團體拍攝具質素的電影。[26]雖然這運動也引發了一些如《二世祖》、《廣州一婦人》(1935)等具中國道德標準的教化電影,但娛樂片更符合片商的生意眼,是次民間自發的運動沒有取得顯著的成效。

1939年,戰火迫近,不少投機者再次大量拍攝各種形式的神怪片。1940年初南來的左翼影人以戲劇電影研究社和中國教育電影協會香港分會的名義,指責粵語片粗製濫造,提出第二次的清潔運動。由於戰事迫近,業界和觀眾均無暇關心是次運動,因此運動亦引不起太大的反響,而這次運動也源於香港業界回應國民政府緩禁粵語片的承諾。由於戰事迫近,業界和觀眾均無暇關心是次運動,因此運動亦引不起太大的反響。

禁方言電影與方言電影製作中心

1936年,國民政府打着統一文化戰線對抗外國勢力「文化侵略」的旗號,訂定國語為官方語言,實行嚴格的審查制度,內容包括禁拍和禁映方言電影、神怪電影和淫猥電影。[27]此禁令使粵語電影頓時失去國內兩廣市場,香港電影業於是派代表與南京的官員進行斡旋,最終令禁令延期三年執行,暫時保住兩廣的電影市場,同時製作粵語和國語版本的電影,也提倡業界自律,拍攝具質素的影片。[28]

因香港是殖民地不在禁令之內,與各地市場也有緊密的接觸,內地禁令令安南語電影(安南即現今的越南)[29]、廈語電影[30]等方言或外語電影更集中以香港作為製作或策劃的基地,以解決他們未有電影製作技術的困難,但部份方言電影只供當地放映,也不一定在香港攝製,演員也不一定是香港演員,港方主要負責提供人才和器材,香港觀眾不一定有機會看到這些製作。作為英國殖民地,香港有不少能操流利英語的演員,部份國粵語影片因此也同時計劃拍攝英語版本,作為向外國推廣東方文化和宣揚民族和平的工具,可惜這些英語版本的電影最終沒有完成[31],香港便落入日本人的手。

戰幔掀起與國防電影

日本侵華牽引着各地華人的愛國情緒,早於1931年的九一八事變,日本已開始攻佔中國東北,已開始有黃岱改編自霍然的舞台劇《不堪重賭舊征袍》的默片《戰地歸來》(1934),影片的外景更是來自戰區的片段[32],與及曾一度在港被禁的關文清的粵語片《生命線》(1935)[33]等抗戰電影。1936年,國內左翼影人已提出國防電影的概念,以電影作為教育民眾民族意識的工具。1937年蘆溝橋事變後,中國全面抗日,繼而1938年8月上海受襲,10月廣州淪陷,戰火迫近眉睫,隨即引發香港國防電影的熱潮。本地影人策劃的有關文清的《邊防血淚》(1937)、《公敵》(1938)、竺清賢的《重見天日》(1938)、侯曜的《太平洋上的風雲》、《叱吒風雲》(1938)等,還有南華電影界為抗戰籌款的《最後關頭》(1938)。1937年,一批在上海策劃過多部國防電影的左翼影人司徒慧敏、蔡楚生、夏衍等特地南來,在港策劃和攝製了《血濺寶山城》(1938)、《白雲故鄉》(1940)、《游擊進行曲》(1941,又名《正氣歌》)等國防電影。這些國防電影不少資金是來自本地和海外熱心的華僑,可是電影畢竟是一項娛樂,有心者則以寓教於樂為本,但對某些人來說,電影只是商品,國防電影受歡迎後,帶有商業性質的國防電影也趁機混水摸魚,令國防電影熱潮不久便退卻,換來的是亂世中較受歡迎的神怪電影和低成本的民間故事。

1939年是戰前香港電影業的高峰期,首次年產超過一百部電影(見統計圖二),但這只是戰前的一片浮華景象,因為日軍已一直南下。1939年9月3日,英國正式向德國宣戰,日本是德國的盟友,香港作為英國殖民地的「保護罩」隨即打開,港人恐日軍隨時入侵,投機者作最後的搜括便捲蓆離場,部份愛國人士則返回內地投入抗戰之列,當中包括不少電影工作者。因此電影製作數量回落,小成本的民間故事最受歡迎,但無情的戰火將這片小小的電影製作安全地帶也摧毀。1941年平安夜,日軍進攻香港,香港電影製作基本上中止,直至光復後才能重新振作起來。

- 只計算曾在香港公映的本港製作,未有計算已攝製,但沒有機會在香港公映的電影。 ↑

- 局部有聲的粵語片作粵語片計算。 ↑

- 包括1941年攝製,但1947年公映的《苦鳳鶯憐》。 ↑

- 傅葆石:《雙城故事:中國早期電影的文化政治》。北京:北京大學出版社,2008,頁111。 ↑

- 羅卡:〈再論香港電影的起源──探研布拉斯基、萬維沙、黎氏兄弟以及早期香港電影研究的一些問題〉,《中國電影溯源》。香港:香港電影資料館,2011,頁34-36。 ↑

- 1912年幻遊火車曾來香港演出,但1914年幻遊火車有否重來港存疑,詳情參見註5,頁40。 ↑

- 同註5,頁37。 ↑

- 羅卡、黎錫編:《黎民偉:人.時代.電影》。香港:香港明窗出版社有限公司,1999,頁28。 ↑

- 余慕雲:《香港電影史話(卷一)──默片時代:1896年 – 1929年》。香港:次文化有限公司,1996,頁147;黃淑嫻、郭靜寧編:《香港影片大全第一卷(1914-1941)》(增訂本)。香港:香港電影資料館,2020,頁3、4。 ↑

- 余慕雲,《香港電影史話(卷一)》,頁147。 ↑

- 導演陳皮在二十年代曾拍攝影片《艷福難消》,影片拍攝完成後,因遇上省港大罷工,影片一直未能放映(見〈陳皮一生在藝術界〉,《藝林》63期,1939年1月1日)。 ↑

- 懷吉:〈香港影業之悲觀〉,《銀光》第二期,1927年正月1日,頁1(載於衛春秋編:《中國早期電影畫刊》(十二)。北京:全國圖書館文獻縮微複製中心,2004,頁87)。 ↑

- 余慕雲:《香港電影史話(卷二)──三十年代:1930年 – 1939年》。香港:次文化有限公司,1997,頁19-23。 ↑

- 羅麗:〈亦伶亦星與電影互動:略談薛覺先的電影實踐活動〉,《真善美:薛覺先藝術人生:紀念粤劇「萬能老倌」薛覺先誕辰一百零五週年暨廣東八和會館創建一百二十週年》。香港:香港大學美術博物館,2009,頁75。 ↑

- 香港電影資料館:《湯曉丹訪問》。2002年1月13日;羅卡:《香港電影──點與線》。香港:國際演藝評論家協會(香港分會),2006,頁29。 ↑

- 同註13,頁61。 ↑

- 感謝蒲鋒先生指出1932年廣州拍攝了局部有聲粵語片《無敵情魔》,可參見此片在港公映時的《華字日報》1932年10月29日廣告(見圖五)。 ↑

- Chearavanont, C. (2013). Film stories. Hong Kong: H. M. On, pp. 1-6. ↑

- 珠璣:〈上海天一公司遷港 開拍白駒榮主演之「泣荊花」〉,《新電視》379期,1981,頁36。 ↑

- 鄭孟霞主持:《戲劇生涯:楊工良》(錄音節目)。香港:麗的呼聲電台,1964。 ↑

- 吳月華:〈城市創意:粵曲、粵劇與新媒體的跨界互動〉,《香港音樂的前世今生——香港早期音樂發展歷程(1930s-1950s)》。香港:三聯書店(香港)有限公司,2017,頁342、343。 ↑

- 關於粵語片於海外華僑的作用可見羅卡、法蘭賓:《香港電影跨文化觀》。北京:北京大學出版社,2012,頁187。 ↑

- 恐怖片、偵探片可參見本書〈亂世中的恐懼:恐怖電影的潮起潮落〉和〈生不逢時的偵探電影〉。 ↑

- 關於低成本、高效率為香港電影製作策略的詳情可參見吳月華:〈重訪戰前香港電影業〉,《中國早期電影研究(下)》。北京:中國廣播電視出版社,2013,頁57、58。 ↑

- 〈貂蟬在香港拍成〉,《藝林》23期,1938年2月1日。 ↑

- 同註13,頁116。 ↑

- Xiao, Z. (1999). Constructing a new national culture: Film censorship and the issues of Cantonese dialect, superstition, and sex in the Nanjing decade. In Zhang Y. (Ed.), Cinema and urban culture in Shanghai, 1922-1943 (pp. 184-199). Stanford, California: Stanford University Press, 183. ↑

- 經粵語電影界與國民政府多番磋商和斡旋,國民政府終決定延期三年執行,但因中日戰爭爆發,此禁令最終並沒有執行。禁令與協商的詳情可參閱電影期刊《伶星》194、205、207、208期和《藝林》8至10期。禁令的討論和對粵語電影的影響可參閱傅葆石的《雙城故事》(頁108-110)。廣東與香港聯盟與南京國民政府的政治角力可參見註27,頁184-190。 ↑

- 早於1933年,粵籍導演黃岱已在越南拍攝只附越南字幕的默片《落花飛絮》(1933)(此片和港人到越南參與拍攝越南電影的詳情參見註22,頁186、204、205)。此外,南粵曾替越南聯合影業公司在港攝製越語電影《風雨之夜》,亦自行攝製越南語電影《鬼域》,劇本由安南提供,分鏡編正等工作由譚君嘯安排,陳皮則負責執導。越南方面,更一度邀請南粵往越南設分廠製作越語電影(參見陳皮:〈我導演安南聲片「鬼域」的感想〉,《南粵》1938年No. 5;〈各地方言片此時之作用更大 安南語片之處女產〉,《伶星》1938年218期,頁9;〈陳皮導演安南影片〉,《藝林》22期,1938年1月5日;〈南粵公司在越南設分廠〉,《藝林》27期,1938年4月1日)。 ↑

- 1939年,南粵在菲律賓設分廠,攝製廈語片《戲經》(〈南粵公司菲律賓分廠成立〉,《南粵》1939年No. 3;註13,頁109)。 ↑

- 1939年,電影期刊《藝林》曾刊登過英語電影《人類的呼聲》開鏡(52期)和籌拍《西廂記》(51、52、54、55期)的報導,亦刊登過《楊貴妃》的廣告(54期)。《楊貴妃》是南粵與上海影人張善琨主持的新華影業公司的合拍片,但這幾部影片並沒在港公映的資料,原因可能是這幾部影片並沒有完成或上映。 ↑

- 黃淑嫻、郭靜寧編,《香港影片大全第一卷(1914-1941)》(增訂本),頁8。 ↑

- 同註32,頁20。 ↑

2,562 total views